東洋医学とは

初めて鍼灸を受けられる方にも安心していただけるよう、当院では丁寧な問診と体表観察を大切にしています。 一本鍼によるやさしい施術で、無理なく身体のバランスを整えていきます。こちらのページでは、初診時の流れやご不安な点についてご案内しています。

東洋医学とは

病を「部分」ではなく「全体」で捉える、東洋の伝統的な医学体系――

東洋医学は、私たちの身体に現れる症状だけでなく、その背景にある体質や生活のリズム、こころの状態までを含めて「人」を診る医学です。

たとえば、同じ「頭痛」でも、その原因は十人十色。冷えやストレス、消化の不調、気の巡りの滞りなど、さまざまな要因が絡み合っています。東洋医学では、そうした身体の“声”を丁寧に聴き取り、自然の摂理にそって本来の健やかさへと導いていきます。

渓風院では、一本鍼を用いた繊細な施術と、伝統的な体表観察によって、あなたの「今の状態」を深く見つめ、その人だけの治療方針を立てていきます。

まずは、「今の自分を知ること」からはじめてみませんか。

東洋医学の疾病感とは

東洋医学では、病を単なる“異常”として捉えるのではなく、「からだ全体のバランスの乱れ」として受け止めます。症状は、身体が何かを訴えている“サイン”。たとえば、冷え、ストレス、生活習慣、感情の影響――さまざまな要因が複雑に絡み合い、体のどこかに現れているのです。西洋医学が「何の病気か」を診るのに対し、東洋医学は「なぜその状態になったのか」を探る学問だといえるでしょう。渓風院では、症状の奥にある“本質的な原因”を見極め、その方の体質や生活に合わせた治療を大切にしています。「病気を治す」だけでなく、「病気になりにくい身体」へ――それが、東洋医学における本来の治療のあり方です。

3分で簡単に予約申請!

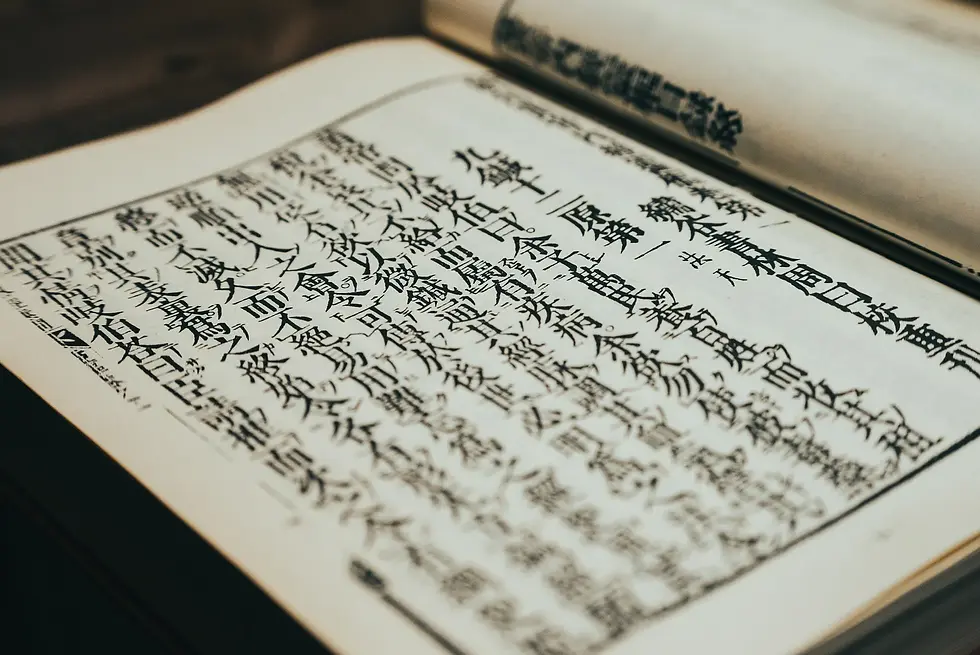

東洋医学の歴史とは

東洋医学は、数千年にわたって受け継がれてきた、人を全体として診る医学です。自然界の法則と人の生命とのつながりを深く見つめ、単に病を取り除くのではなく、からだと心の調和をはかることを目的としています。中国古代の医学書『黄帝内経』に始まり、日本でも独自の発展を遂げながら、現代まで脈々と息づいてきました。私たちが実践する鍼灸も、そうした歴史と哲学の中に立脚した、れっきとした医学の一つです。

3000年以上前

甲骨文字と医療の起源

中国の殷代(約3000年前)に使われていた甲骨文字には、医療や天文、社会生活に関する記録が残されています。その中には、現代の「お灸」に使う艾(もぐさ)に関連する文字も見られ、当時すでに何らかの治療が行われていたことがうかがえます。また、人が痛む部位に自然と手を当てる行為は、本能的な癒しの行動とされ、後の「手当て」という言葉につながっていきます。このように、鍼灸の原点は古代の人々の感覚的な行動に根ざしていたのです。

2000年以上前

東洋医学の礎『黄帝内経』

中国最古の医書『黄帝内経(こうていだいけい)』は、東洋医学の理論と診察法の基礎を築いた書物です。古代の医者たちはこの書をもとに、さまざまな知見を加えながら医療を発展させました。たとえば『難経』『脈経』『甲乙経』『明堂』『太素』『四時経』などの古医書も、それぞれの時代に東洋医学の知識を補完し、発展させてきました。こうして東洋医学は、長い年月をかけて積み重ねられてきたのです。

6世紀

鍼灸の日本伝来と発展

鍼灸が日本に伝来したのは6世紀ごろとされていますが、初期の具体的な資料は乏しく詳細は不明です。もっとも古い記録としては「大宝律令」(710年)に鍼師・鍼博士・鍼生の記載があり、その後も平安・鎌倉・室町・江戸と各時代でさまざまな文献が登場します。特に江戸時代には日本独自の鍼灸流派も生まれ、一般家庭においても鍼灸や漢方が日常的な医療として広く受け入れられていました。

明治時代

明治維新と鍼灸教育の変化

明治維新により日本は急速な西洋化を迎え、医療制度もその影響を大きく受けました。明治4年には、視覚障害者による鍼教育を行っていた杉山流鍼治講習所が廃止され、鍼灸は国家からの支援を失います。以後の国家試験では西洋医学中心の出題が行われ、東洋医学は教育の主流から外れていきました。これにより、鍼灸は長く苦難の道を歩むこととなります。

昭和時代〜戦後

鍼灸界の歩みと存続への努力

昭和初期には、鍼灸の科学的研究が進み、多くの研究者が臨床と理論の発展に尽力しました。しかし終戦後には、GHQの影響で「鍼灸やあんまの禁止」を求める声もあり、鍼灸の存続が危ぶまれる事態に直面します。業界は一致団結して反対運動を展開し、結果として法整備が進み、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」が成立。鍼灸は法的に守られ、今日まで続く基盤が築かれました。

1970年代以降

国際的な評価と科学的研究の進展

1970年代以降、鍼灸は基礎・臨床の両面で研究が進み、世界的にも注目を集めるようになります。1980年代には国際学会(ISOMやWFAS)が設立され、WHOも標準化やガイドラインを発表しました。1997年には米国NIH、2000年には英国医師会が鍼灸の効果を評価する声明を出し、科学的な裏付けのある治療法としての地位を確立していきます。こうした動きは、鍼灸の国際的信頼性を高める転機となりました。

現代

伝統鍼灸の国際��認定とその意義

2018年、WHOは伝統鍼灸を国際疾病分類(ICD)に正式に加えました。これにより、鍼灸や漢方が国際的にも医学的に認められたことが広く知られるようになりました。一方で、統一的なガイドラインの導入により、東洋医学特有の「同病異治」や「異病同治」といった柔軟な治療観とは矛盾をはらむ部分もあります。それでもなお、伝統医学が世界的に評価される動きは、今後の鍼灸界にとって大きな意義を持つといえるでしょう。

鍼灸医学とは

鍼灸医学は、東洋医学に基づく伝統的な医療体系のひとつであり、数千年にわたって人々の健康を支えてきた自然療法です。身体にある経穴(ツボ)と呼ばれる特定のポイントに、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて刺激を与えることで、身体が本来持っている「自然治癒力」を引き出し、心身のバランスを整えます。現代においては、肩こりや腰痛といった整形外科的な症状のみならず、自律神経の不調や不眠、胃腸の不調、女性特有の悩みなど、幅広い症状に対して用いられています。近年ではその有効性が世界的にも認められ、WHO(世界保健機関)も多くの適応疾患を公式に認定しています。鍼灸は単なる「対症療法」ではなく、その人の体質や生活背景までを深く観察し、「なぜその症状が現れたのか」を探る医学です。だからこそ、同じ症状でも人によって施術の方法が異なり、一人ひとりに合わせた“オーダーメイドの医療”が可能となります。

東洋医学は、「部分」ではなく「全体」を診る医学です。

痛みや不調は、その人の一部ではあっても、全体の乱れから生まれたもの。

自然界と同じく、人のからだも絶妙なバランスの上に成り立っています。

その均衡を回復することで、本来の健康と調和を取り戻していく

――それが鍼灸の目指す道です。

3分で簡単に予約申請!

東洋医学の問診

東洋医学の問診は、単に症状を聞き取るだけではありません。現在のお悩みが現れる前に、どのような生活を送っていたのか――

食事、睡眠、感情の傾向、お通じなど、日々の習慣や体のサインを丁寧に伺っていきます。

さらに、ある特定の負荷がかかると決まって〇〇のような症状が出る、といった体質的な傾向や幼少期からの素因も重視します。

一見すると症状と関係なさそうに見えることも、東洋医学では重要な手がかりです。

こうした情報を通じて、身体の声に耳を傾け、全体のバランスの乱れを探り、病の本質に迫っていきます。

それが、渓風院が大切にしている診察の第一歩です。

病因病理を追及します

私たちの鍼灸医学では、単に現れている症状だけを見るのではなく、「なぜその症状が起こっているのか」という“原因”と、その結果として身体の中でどのような“変化(=病理)”が起きているのかを丁寧に探ります。例えば、同じ「頭痛」であっても、気候の影響を受けやすい方もいれば、ストレスや疲労の蓄積、体質的な弱さが関係している方もいます。つまり、表に見える症状の背景には、必ずその人固有の原因が存在しているのです。東洋医学では、四診(ししん)と呼ばれる診察法を通じて、身体の内外のサインを読み取り、症状の根本にある病因(原因)や病理(流れ・しくみ)を見極めます。そこから導き出された“その人のためだけの治療方針”こそが、症状の改善だけでなく、再発の予防にもつながっていきます。渓風院では、この「病因病理の追及」をもっとも大切にし、身体全体のバランスを整える本質的な医療を目指しています。

(例)お悩みの症状:目の乾燥感・異物感 、まぶたの痙攣

その他の症状:腰痛・息苦しさ・喘息

治療に関する注意事項

鍼灸治療を安心して受けていただくために、いくつか事前にご確認いただきたい事項があります。

初めての方も、通い慣れた方も、治療の効果をより引き出すために大切な内容ですので、

一度お目通しいただけますと幸いです。

来院前の注意事項

<お時間>

初診は、トータル2時間半程頂きますので、お時間にはゆとりを持ってお越しください。

また、ご予約時間の5分前から入室可能です。

<治療法>

東洋医学の考え方のみで治療しますので、基本鍼1本の鍼治療(多くても2.3本)を行なっております。

<お写真>

症状部位、舌の色などのお写真を撮る場合が有りますので、治療の2時間前から舌に色がつくような飲食物は摂らないようお願い申し上げます。

※カレー、チョコ、牛乳、コーヒーなど

<検査結果やお薬手帳>

病院の検査結果やお薬手帳などコピーさせて頂きますので、資料があればお持ち下さい。

<服装>

手足やお腹、背中などの診察も行いますので、ゆったりとした服装でお越しください。

顔色を診ますので、極力お化粧なしか薄めでお願い致します。

マニキュアも無いほうが好ましいです。

<眼鏡など>

カルテをご記入頂きますので、眼鏡や老眼鏡など必要な方はご持参下さい。

施術後の注意事項

<治療当日の運動に関して>

治療当日は身体を動かすことは避け、なるべく安静にするようにして下さい。

出来れば、寄り道をせず帰宅し、横になって身体を休めることが理想的です。

<治療後の入浴に関して>

シャワーの場合は2-3時間後、湯船やサウナの場合は5-6時間後が良いです。

理由として、治療によって血行がすでに良くなっている状態なので、治療直後にさらに血流を促すと強い疲労が出る場合があります。

<治療後の食事に関して>

治療後、可能であれば1-2時間は空けて下さい。加えて、あっさりとした食事を摂るよう心がけて下さい。

やむおえない場合は、少量をよく噛んで胃腸に負担をかけないようにして下さい。

理由として、消化をしようと胃腸に血液が集まり、せっかく整えた血液のバランスが乱れてしまいます。

東洋医学的な養生法

東洋医学における「養生(ようじょう)」とは、病を治す以前に、病を防ぎ、心身のバランスを整えながら健やかに生きるための知恵です。食事・睡眠・感情・季節の過ごし方など、日々の生活全体を見つめ直し、自分の体質や体調に合わせて調和を図っていくことが基本となります。たとえば「春は肝、夏は心」といったように、季節と臓腑の関係に配慮しながら、五感を整えることも大切です。養生は“特別なこと”ではなく、“日常を丁寧に過ごすこと”。その積み重ねが、病を遠ざけ、本来の自然な身体と心を育みます。